【 – 高中作文】

【篇一】1977高考招生对象

1977年高考数学试卷

1977年普通高等学校招生考试数学试题

1.解答下列各题:(每题5分) (1)解方程x44. 解

(2)解不等式|x|<5. 解:

(3)已知正三角形的外接圆半径为63cm解:

2.计算下列各题:(每题5分) (1)m22maa2. 解:

(2)cos78cos3cos12sin3(不查表求值) 解:

(3)arcsin(cos

6

) 解:

3.解下列各题:(每题5分) x

(1)解方程3x1

92

18.

解:

(2)求数列2,4,8,16解:

4.解下列各题:(每题10分)

(1)圆锥的高为6cm,母线和底面半径成300解:

(2)求过点(1,4)且与直线2x5y30解:

5.如果△ABC的∠A的平分线交BC于D,交它的外接圆于E,

那么 AB·AC=AD·10分)

证:连结BE(如图)B

6.前进大队响应毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召,1975年造林200亩, 又知1975年至1977年这三年内共造林728亩,求后两年造林面积的年平均增 长率是多少? (本题10分)

解:

7.解方程lg(2x2x16)x(1lg5). (本题15分)

解:

8.已知三角形的三边成等差数列,周长为36cm,面积为54cm2(本题15分)

解:

9.(参考题)如图,AP表示发动机的连杆,OAA在圆上作圆周运动

时,P在x轴上作直线运动,求P是直角时,P是最大?

(本题附加10分)

解:

10.(加试题)求曲线ysinx在[0,]上的曲边梯形绕x轴旋转一周所形成的旋转体的10分)

解:

【篇二】1977高考招生对象

1977年全国各地普通高等学校招生考试数学试题及答案

1977年全国各地普通高等学校招生考试

数学试题及答案

北京市高考数学试卷(文科)

一、解答题(共10小题,满分100分)

1.(10分)计算:

2.(10分)化简:

3.(10分)解方程:. . .

4.(10分)不查表求sin105°的值.

5.(10分)一个正三棱柱形的零件,它的高是10cm,底面边长是2cm,求它的体积.

6.(10分)一条直线过点(1,﹣3),并且与直线2x+y﹣5=0平行,求这条直线的方程.

7.(10分)证明:等腰三角形两腰上的高相等.

8.(10分)为了测湖岸边A、B两点的距离,选择一点C,测得CA=50米,CB=30米,∠ACB=120°,求AB.

9.(10分)在2和30中间插入两个正数,这两个正数插入后使前三个数成等比数列,后三个数成等差数列,求插入的两个正数?

10.(10分)已知二次函数y=x2﹣6x+5.

(1)求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程;

(2)画出它的图象;

(3)分别求出它的图象和x轴、y轴的交点坐标.

1977年北京市高考数学试卷(文科)

参考答案与试题解析

一、解答题(共10小题,满分100分)

1.(10分)计算:.

考点:根式与分数指数幂的互化及其化简运算.

专题:计算题.

分析:由分数指数幂的运算法则,把原式转化为1+﹣,

由此能求出的值.

解答:解:原式

=1+﹣

点评:本题考查分数指数幂的运算法则,解题时要认真审题,仔细求解.

2.(10分)化简:. =1+=0.

考点:方根与根式及根式的化简运算. 分析:分子分母同乘以,整理可得.

解答:解:原式=.

点评:本题考查分母或分子有理化.

3.(10分)解方程:.

考点:函数与方程的综合运用.

专题:计算题.

分析:先对等式两边同乘x2﹣1进行化简,然后解方程即可.

解答:解:根据题意可知x≠1

等式两边同乘x2﹣1得,x+1+x2﹣1=4x﹣2

化简得x2﹣3x+2=0,解得x=2.

∴原方程的解为x=2.

点评:本题主要考查了函数与方程的综合运用,以及解方程等知识,属于基础题.

4.(10分)不查表求sin105°的值.

考点:两角和与差的正弦函数.

专题:综合题.

分析:把105°变为180°﹣75°,然后利用诱导公式化简,把75°变为30°+45°,利

用两角和的正弦函数公式及特殊角的三角函数值化简即可得到值.

解答:解:sin105°=sin(180°﹣75°)=sin75°

=sin(30°+45°)=sin30°cos45°+cos30°sin45° =×+×=

点评:此题考查学生灵活运用诱导公式、两角和的正弦函数公式及特殊角的三角

函数值化简求值,是一道基础题.

5.(10分)一个正三棱柱形的零件,它的高是10cm,底面边长是2cm,求它的体积.

考点:棱柱、棱锥、棱台的体积.

专题:计算题.

分析:因为正三棱柱形的底面积由正弦定理的推论可求得,为S=o2o2osin60°,

已知高h=10,由体积公式即可求得.

解答:解:正三棱柱形的底面积为S=o2o2osin60°,高h=10,由柱体的体积公式得,体积

V=sh=o2o2osin60°

o10==(cm3).

点评:本题考查了柱体的体积公式的应用.是简单的计算题.

6.(10分)一条直线过点(1,﹣3),并且与直线2x+y﹣5=0平行,求这条直线的方程.

考点:直线的一般式方程与直线的平行关系.

∴所求直线斜率k′=﹣2.

故过点(1,﹣3)且与已知直线平行的直线为y+3=﹣2(x﹣1),

即2x+y+1=0.

点评:本题考查直线的平行关系,直线的点斜式方程,是基础题.

7.(10分)证明:等腰三角形两腰上的高相等.

考点:三角形中的几何计算.

专题:证明题.

分析:由题意画出图形,利用等腰三角形的定和条件找

到三角形全等即可求证.

解答:zm:如图,在△BDC与△CEB中,

∵∠DBC=∠ECB,∠BDC=∠CEB=90°,

BC=BC,∴△BDC≌△CEB,

CD=BE.

点评:此题考查了等腰三角形的定义,三角形全等的判

定定理及性质定理.

8.(10分)为了测湖岸边A、B两点的距离,选择一点C,测得CA=50米,CB=30

9.(10分)在2和30中间插入两个正数,这两个正数插入后使前三个数成等比

10.(10分)已知二次函数y=x2﹣6x+5.

(1)求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程;

(2)画出它的图象;

(3)分别求出它的图象和x轴、y轴的交点坐标.

北京市高考数学试卷(理科)

一、解答题(共12小题,满分120分)

1.(10分)解方程

2.(10分)计算:. .

. 3.(10分)已知lg2=0.3010,lg3=0.4771,求lg

4.(10分)证明:.

5.(10分)求过两直线x+y﹣7=0和3x﹣y﹣1=0的交点且过(1,1)点的直线方程.

6.(10分)某工厂今年七月份的产值为100万元,以后每月产值比上月增加20%,问今年七月份到十月份总产值是多少?

7.(10分)已知二次函数y=x2﹣6x+5.

(1)求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程;

(2)画出它的图象;

(3)分别求出它的图象和x轴、y轴的交点坐标.

8.(10分)一只船以20海里/小时的速度向正东航行,起初船

在A处看见一灯塔B在船的北45°东方向,一小时后船在C处

看见这个灯塔在船的北15°东方向,求这时船和灯塔的距离CB.

9.(10分)有一个圆内接三角形ABC,∠A的平分线交BC于

D,交外接圆于E,求证:ADoAE=ACoAB.

10.(10分)当m取哪些值时,直线y=x+m与椭圆有

一个交点?有两个交点?没有交点?当它们有一个交点时,画

出它的图象.

11.(10分)求函数f(x)=的导数.

12.(10分)(1)试用ε﹣δ语言叙述“函数f(x)在点x=x0处连续的定义;

(2)试证明:若f(x)在点x=x0处连续,且f(x0)>0,则存在一个x0的(x0﹣δ,x0+δ),在这个邻域内,处处有f(x)>0.

【篇三】1977高考招生对象

1977年高考

1977年高考:一次空前的招生考试

(厦门大学 刘海峰)

摘 要:1977年的高考,不仅是许多人命运的转折点,而且成为一个国家与时代的拐点。该年8月科教工作座谈会上一些专家提出恢复高考的建议,只是邓小平决意恢复高考的诱固。恢复高考最主要的因素是邓小平高瞻远瞩,力挽狂澜。1977年的高考是中国历史上最特别、最壮观的一次高考,也是是空前的。恢复高考意义重大而深远,中国的现代化征程,中国教育的复苏,当代中国的崛起,几乎都以恢复高考为出发的原点,由此中国社会历史掀开了崭新的一页。 关键词:高考;招生;恢复高考

1977年恢复高考是中国现代教育史上的一件大事,标志着中国招生考试史的新纪元,也是中国教育史的新纪元,一直以来都是人们谈论和回忆的一个话题,高考改革也一直牵动着全社会的神经。

许多事物深埋在岁月中便成了尘土,有的东西深埋在岁月中却成了琥珀。除了高考,很少有哪个教育活动会长久吸引举国民众的广泛关注,很少有哪个历史事件过了30年就会引发无数的回忆和感慨。这是因为高考是一个万众瞩目、影响重大的教育考试制度,而1977年恢复高考,是“文革”后拨乱反正开创新局的分水岭,是弃旧图新的标志,因而被一些论者看成是个人和民族的“诺曼底登陆”,[1]是“中国青年的复活节”""确实,1977年的高考,不仅是许多人命运的转折点,而且成为一个国家与时代的拐点。它是一段值得珍藏的历史,是一种历久弥新的记忆,是一个永留史册的传奇。

一、突破坚冰的举措

1976年10月,“文革”结束以后,开始终结持续十年的混乱状况,社会要逐渐走向正轨,要使中国的人才培养重新走上正常的轨道,必定要有一个合理的人才选拔机制。而恢复高考已是人心所向,大势所趋,因此高考迟早会恢复。但在1977年恢复,则是必然中的偶然,与邓小平的英明决断密切相关。

现在人们才了解到,1977年8月4-8日,在北京人民大会堂江西厅,第三次复出的邓小平召集了“科学与教育工作座谈会”。每会必到的邓小平在一旁安静地听,既不引导大家往哪方面谈,也不对别人的发言表态。8月6日下午,武汉大学化学系副教授查全性说,大学的学生来源参差不齐,没法上课,必须废除群众推荐、领导批准那一套,恢复高考招生,凭真才实学上大学。在会上,查全性还指出当时招生制度的四大弊端:埋没人才;卡了工农兵子弟;助长不正之风;严重影响中小学学生和教师的积极性。他建议:从今年开始就改进招生办法:“一定要当机立断,只争朝夕,今年能办的就不要拖到明年去办。”[2]

听完查全性的一番言论,邓小平没有表态,他环视四座问道:“大家对这件事有什么意见?”见在座的吴文俊、王大珩等科学家纷纷表示赞同,他又问当年恢复高考是否来得及。一些代表说来得及,于是邓小平最后表态:“既然大家要求,那就改过来,今年就恢复高考。” 查全性的发言是引发邓小平表态的重要契机。据当时高教司司长刘道玉的回忆:

会议已进行三天了,来自武汉大学的一位代表一直没有发言。我向这位代表建议说:“代表们的确讲了很多意见,但是还有一个非常重要的问题没有讲,那就是由迟群一伙在北京两校推行的‘十六字’招生方针""因此,希望你明天就集中讲这个问题,明确提出推倒‘十六字’方针。”[3]所谓“十六字”方针就是“文革”后期推荐工农兵到大学的基本原则:“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”,刘道玉提到的那位“来自武汉大学的一位代表”就是查全性。 但查全性对此的回忆却与刘道玉有所不同,他在接受《新京报》记者采访时,对于当年那一重大事件的回忆为:“发言之前,我没有和任何人商量讲什么,也没有任何人建议我怎么讲。我

估计,虽然个人有点风险,但风险也不大。其实,我知道大家心里对这些事的看法基本是一样的。我讲的这些内容其实也并没有什么新奇,大家都是这么想。”[4]两位参与者的回忆明显有出入。 不仅如此,参加此次会议的温元凯又有另一种说法:“我就说高考制度要改革,并提出了十六个字的高考恢复的方案。这十六个字叫做‘自愿报考,领导批准,严格考试,择优录取’。没想到邓小平听完我发言后当场讲,温元凯,至少采纳你四分之三。我们大家都一愣,什么叫四分之三。邓小平说,第二句‘领导批准’可以拿掉,考大学是每个人的权利,不需要领导批准。邓小平做了决定以后,我们所有的代表,包括人民大会堂端水的女孩子都情不自禁地站起来鼓掌了整整五分钟。8月8日,邓小平做了总结性发言。”[5]

历史才过去30年,许多当年参加会议的专家都还健在,对这次会议的重要细节已出现不少互相矛盾的回忆。可见历史需要进行复原。其实,科教工作座谈会上一些专家提出恢复高考的建议,只是邓小平决意恢复高考的诱因。应该说,在科教工作座谈会之前,邓小平已经有意要恢复高考了。在1975年邓小平第一次复出时,就有重振教育的举措和想法。在 1977年5月24日与中央两位同志谈话时,邓小平便说:“办教育要两条腿走路,既注意普及,又注意提高。要办重点小学、重点中学、重点大学。要经过严格考试,把最优秀的人集中在重点中学和大学。”[6]这句话已表明有恢复高考的含义。

邓小平第二次复出后,“自告奋勇”分管科技和教育,1977年7月29日,在听取中国科学院院长方毅和教育部部长刘西尧汇报时,邓小平便说:“最近准备开一个科学和教育工作座谈会,找一些敢说话、有见解的,不是行政人员,在自然科学方面有才学的,与‘四人帮’没有牵连的人参加。有几个问题要提出来考虑:第一,是否废除高中毕业生一定要劳动两年才能上大学的做法?第二,要坚持考试制度,重点学校一定要坚持不合格的要留级。对此要有明确的态度。第三,要搞个汇报提纲,提出方针、政策、措施。教育与科研两者关系很密切,要狠抓,要从教育抓起,要有具体措施,否则就是放空炮。”[7]可见1977年8月科教工作座谈会,便是借机提出恢复高考、实现其设想的一个场合,而决定恢复高考,则是邓小平抓教育的“具体措施”。

遵照邓小平的指示,1977年8月13日至9月25日,在北京重新召开了1977年第二次高校招生工作座谈会。由于还受“两个凡是”的束缚,一些人对从高中毕业生中直接招收大学生等持反对态度,教育部主要负责人也表现出消极的态度,以至于会议久拖不决。 9月19日,邓小平找教育部负责人谈话,明确指出“两个估计”是不符合实际的,关于恢复高考,邓小平批评道:“教育部不要成为阻力。教育部首要的问题是要思想一致。赞成中央方针的,就干;不赞成的,就改行。”“你们起草的招生文件写得很难懂,太繁琐。关于招生的条件,我改了一下。政审,主要看本人的政治表现。政治历史清楚,热爱社会主义,热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习,有这几条,就可以了。总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取。”[8]9月21日传达了邓小平的讲话后,形势出现转机,招生工作会议在9月25日顺利结束。

9月30日,教育部呈送恢复高考的报告。10月5日,中央政治局讨论。10月12日,国务院批转教育部《关于一九七七年高等学校招生工作的意见》,至此,高考从制度上正式恢复。过去,高校招生原来是“从有实践经验的工人、农民中选拔学生”。恢复高考后改为:(1)上山下乡和回乡知识青年、应届高中毕业生都可以报名;(2)具有高中毕业的文化程度才可以报名,而且必须通过大学入学考试;(3)政治审查主要看本人表现,破除唯“成分论”;(4)德智体全面考核,择优录取。

实际报考和录取时,虽然各地执行政策的情况不一,但大部分地区是做到自由报考的,许多知识青年及其家庭通过1977年的高考得到了翻身的机会。因此,1977年的高考,是文化基础较好而家庭出身“不好”的知识青年的解放日,是渴求知识但没有背景和关系的学子的盛大节日。 回顾30年前的那段历史,可以看出,恢复高考最主要的因素是邓小平高瞻远瞩,力挽狂澜。邓小平顺应历史潮流,敢于推动时代前进车轮,其个人与恢复高考,兼有时势造英雄与英雄造时势的因素。在“文化大革命”还未否定、“两个凡是”大行其道的时期,恢复高考确实是一个突

破坚冰的重大举措,需要有过人的胆识和谋略。否则高考不是中断11年,而将是中断12年或更长几年。

二、空前的考试

1977年10月21日,恢复高考的消息正式公布,像秋天里的一声惊雷,唤醒了千万个中国青年沉睡的梦。经历过多年的中断和推荐上大学后,突然间,广大知识青年意识到自己的命运不再操决于他人,不再由出身和关系来决定,而可能通过自己的努力来改变,通过公平竞争来决定,确实是一个令人兴奋的特大喜讯。

1997年的冬天无疑是中国教育史的春天。从 1977年10月21日正式宣布恢复高考,到12月中旬真正进行高考,所有准备高考的考生和家长都有种兴奋莫名的情绪,许多家庭都有两个以上的子女准备同时参加高考,全民都在议论恢复高考这件事,整个社会的神经都被高考所牵动。每个中学都为自己的各届毕业生辅导备考,每一场辅导课都挤满了听众,每一个精于辅导的老师都十分受人尊敬,每一个善于答题(尤其是数学题)的备考者都受到人们的钦佩。大家都有一种兴奋、好奇、期待、憧憬的心理。经历过11年的中断,谁都不知道真正的高考会是什么样。虽然大家明白各高校招生人数不多,但没有人知道确切的招生数字,谁都觉得自己有可能考上,谁都觉得自己不见得考得上。当时绝大多数人确实都是抱着“一颗红心,两种准备”的心情进入考场的。

1977年的高考是中国历史上最特别、最壮观的一次高考。十年耽误和积压,一朝汇聚和喷涌。大家通常说“文革”10年,但一般人很少注意到高考并不是停废10年,而是中断了11年。因此,77年的高考是从66届到77届12个年级的学生一起竞争,如果加上当时允许部分78届优秀高中生提前参加高考,实际上77年有13个年级的人才一同走人考场。

这是一种空前绝后的场景。与考者经历五花八门,年龄差距大,不仅有许多兄弟、姐妹、师生同考的情况,还有叔侄同考、夫妻同考的现象。当时能步人考场者,都带着一种兴奋、好奇,以及些许紧张的心情,还有感到一种神圣的感觉。77年考风淳朴,考场绝少人想作弊。当年在吉林监考的老师裴先生说:“当时没有一个打小抄的。考试结束后,也没有一个说话的,大家都带着神圣的表情离开考场。”[9]当然, 1977年高考在河北省故城县,还是发生了为县委书记女儿进行的集体舞弊。不过,总体而言,77年高考的考风还是非常好的。77年高考激动人心的情形,甚至在考后一段等待的时间里都还在延续。

在中国高考史上,1977年高考有几点是空前绝后或独一无二的:

一是录取率最低、竞争最激烈。起初预计报考者有可能达到二千多万人,原定计划招生207人,录取率是1%。[10]后来不少省市采取了地区初试,结果这一年全国最后实际考生数为570万人。后来经邓小平提议,国家计委、教育部决定扩大招生,经过扩招本科2.3万人,各类大专班4万人,共扩招6.3万人,扩招比例达29.3%,最后录取了272971人,按考生比例算为21:1,录取率为4.8%。这是中国高考史上最低的录取率。

二是有的省区选取一个县,先行举办了恢复高考的试点。如广西便在1977年11月,在百色举行了恢复高考的试点考试。”[11]是在高考中断多年之后,大家对高考已十分陌生,为总结经验,在省区选取一个县进行试点,以便全省正式高考时借鉴。

三是由省市自治区组织考试、地区组织评卷。按当年的招生办法,是考生自愿报名、省市统一考试、地市初选上报、高校择优录取。2004年以后,也实行部分省市分省命题,但都是全省统一评卷,而1977年的高考,由于时间来不及,则是各地区组织评卷。

四是各省考试时间不一。文件规定当年的“招生推迟到第四季度进行”,并未确定具体时间。高考的准备工作非常紧张,各省市都按倒计时来安排命题和印制试卷等工作。在物质匮乏的年代,许多省的命题场所和物资都是取具临时,考试时间也不相同,但多数还是在12月中旬。如北京是在12月10-11日,上海为12月11—12日,福建是12月16—17日,黑龙江则是12月17-18日。如有加试外语者,再参加第三天上午的考试。

五是冬季考试、春季入学。这是中国高考史上唯一一次在冬天举行的高考。原来《关于一九七七年高等学校招生工作的意见》规定:“1977年的新生于明年2月底以前入学。”但大多数省市快马加鞭准备和实施高考和录取,也未能赶在2月底以前入学,结果多数高校实际上是在1978年的3月初入学。

六是录取结束后临时决定扩招,匆忙复办了许多专科学校,并开始招收走读生。1978年和后来某些年份也有扩招的举措,但1977级的扩招特别匆忙,以至于许多复办的师专没有校舍,临时寄在师范学校开学,甚至借用小学的教室来上课。如福建龙岩师专 77级新生在1978年5月初才人学,便借用龙岩东街小学的教室上课。二三十岁的青年大学生,使用低矮的小学课桌椅听课,也是中国高教史上少有的奇观。

三、知识改变命运

1977年是一个划时代的年份。恢复高考是一次真正意义的革命,其影响远大于创立高考的影响,所以2002年高考制度建立50周年几乎没有引起人们的纪念,而2007年恢复高考30周年却引起人们的高度关注。如果要大家举出“文革”后31年来对中国历史发展影响最为重大的事件,恢复高考无疑会是为数不多的几个选项之一。[12]

这场不同寻常的考试,不仅改变了27万人的命运轨迹,而且改变了一个国家和民族的前进方向。恢复高考荡涤了“读书无用论”、“唯成份论”的浊流,为百废待兴的中国大地吹来了第一阵尊重知识尊重人才的春风。从此,“高考”一词以无与伦比的重要性和特殊性,进入了中国人的生活并影响了我们社会进程的方方面面。其意义重大而深远,中国的现代化征程,中国教育的复苏,当代中国的崛起,几乎都以恢复高考为出发的原点,由此中国社会历史掀开了崭新的一页。

凡是参加那场考试的人,都是一个伟大开端的见证人。有的当年考生回忆说:“高考重新给了一代人以竞争的机会,它是我们国家恢复竞争活力的源头,当5707~满身风尘、满怀喜悦的考生从四面八方、从10亿人中间涌向考场的时候,这个民族的血脉重新开始流通,而我们77级高考人和时代的脉搏在一起,构成她坚韧有力的律动。”“虽然大多数人注定会是失败者,但对于我们这批人来说。考试结果并不是惟一,它甚至不是最重要的。在很多人心目中,考试本身就已经是给予被遗忘十年的他们的补偿了,能得到这个参与公平竞争的机会己足以让他们对社会、对命运感激不尽。”[13]1977高考招生对象

机遇总是眷顾有准备的人。积聚十三届的考生、荒废十年的学业、一个多月的备考时间,使许多报考者犹豫、徘徊,甚至在数学科开考后就放弃。能够参加正式的高考,能够坚持到最后就不简单。而能够脱颖而出者,通常都是原有基础较好,或者较有毅力者,用现在的话说,就是强者和勇者。除了智力因素以外,更多的是非智力因素在起作用。“文革”期间坚持读书者不全是最聪明者,更多的是喜欢读书者、有信念者。知识改变命运,在恢复高考的当年体现得特别明显。 考上大学,对每个人来说都是一生的重大转折,尤其是对上山下乡的知青而言,终于走进梦寐以求的大学殿堂,更是翻天覆地的变化,好似鱼跃龙门。这批从3000万被耽误了青春的人中突围而出、久处知识饥渴状态的77级大学生都有一种强烈的求知欲,看到过去无法借到的书籍,就像饿虎扑食般地享受知识盛宴。这批年龄差异较大、多数经历过上山下乡磨炼的大学生明白命运之神对他们格外眷顾,历史给了他们非常好的机遇,他们中的多数人对邓小平、对国家和社会也有一颗感恩的心。在特殊历史时期、在学期间形成的顽强拼搏、刻苦向上的精神,影响了他们的一生。加上这一群体较有自信,其中许多人也具有为国家民族勇攀科学文化高峰的使命感,报效国家的使命感也特别强烈。

77级以及后来的78级大学生,多数都是从社会走过来的,是中国高等教育史上大学生中成份最复杂、年龄跨度最大的一群。他们作为恢复高考的受惠者和幸运儿,在学习氛围特别好的时代里成长历练,毕业后填补百废待兴时巨大的人才空缺,获得了前所未有的发展机遇,后来他们则成为改革开放的推动者和各行各业的中坚力量。此后,通过一次次高考,选拔出千百万合格的

学生,经过培养造就,许多人已成为社会各界的骨干。中国近二十余年来的经济起飞,追源溯流,与高考制度的恢复和不断改革密不可分。

“三十功名尘与土,八千里路云和月。”历史不一定会记得77级大学生具体个人的功名与成就,但一定会记得“新三级学人”整个群体的命运与作为;历史不见得会记得每一年的高考,但永远会记得1977年的高考。

(本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大课题“高校招生考试改革研究”成果之一)

参考文献

[1]陈建功,周国平,等.我的1977[N].北京:中国华侨出版社,2007.48.

[2][10]杨学为肩考文献(下)[M].北京:高等教育出版社,2003.25—26.

[3]刘道玉.一个大学校长的自白[N].武汉:长江文艺出版社,2005.132—133.

[4]查全性口述,张弘记录.我发了言,邓小平拍了板[N].新京报.2007—03—27.

[5]温元凯.3M、平采纳我四分之三[N].新京报,2007—4—10.

[6]邓小平.尊重知识,尊重人才[A].邓小平文选(第二卷)[q].人民出版社,1994.102.

[7]中央文献研究室,邓小平年谱(1975—1977)(上)[M].北京:中央文献出版社,2004.167.

[8]邓小平.教育战线的拨乱反正问题[A1.ZM、平文选(第二卷)[C].北京:人民出版社,1994.

[9]杨威.跨越时空的高考[N]新文化报,2007—04—06.

[11]杨学为.中国高考史述论[N]武汉:湖北人民出版社,2007.257—258.

[12]刘海峰.而立之年论高考田冻南学术.2007.(4).

[13]阎阳生.两代人的高考故事[N].生活时报,2005—11—04.

College Entrance Examination in 1977:

An Unprecedented One in the History of College Entrance Examination in China

Liu Haifeng

(Center for Study of Higher Education Development, Xiamen University, Xiamen 361005) Abstract: The college entrance examination in 1977 was not only the turning point in the fate of many people, but also a turning point for a country and an era. In august 1977, that some experts proposed to resume the college entrance examination on a science and education work symposium was only the incentive factor for Deng Xiaoping to resume it. The most important factor for Deng Xiaoping to make final great decision to restore college entrance examination was his long- range vision and courage to reform, college entrance examination in 1977 in China was the most special and spectacular one in the history of China. There were some unique characteristics of it. Resumption of college entrance examination has great influence on development of China. It was the starting point for China's modernization process, the recovery of China's education and the rise of contemporary China. Because of ~his, Chinese society and history entered a brand new era.

Key words: college entrance examination, university enrollment, resumption of college entrance examination

1977年高考:冬日里谱写的春天故事

【篇四】1977高考招生对象

1977上海高考理科数学试题

1977年普通高等学校招生考试理科数学(上海市)试题及答案

aa2aa2

)( 1.(1)化简(

aba22abb2aba2b2

aa(1)

abba. 解:原式=ab1977高考招生对象

aaab(1abab1

(2)计算lg25lg2lg0.1log29log32

21

解:原式=

2

(3)1i,验算i是否方程2×4+3×3-3×2+3x-5=0解:令x=i,左边=2-3i+3+3i-5=0

所以isin())

2(4)求证:.

cos2sin())

44sin()))sin()

证:左边

))

44 sin

12右边.

1cos2))cos2

442

2.在△ABC中,∠C的平分线交AB于D,过D作BC的平分线交AC于E,已知BC=a,AC=b,求DE解:∵DE∥BC,∴∠1=∠又∠1=∠2,∴∠2=∠3 DE=EC由△ADE∽△ABC,

DEBC

AEDEbDE,,ACab

B

C

b·DE=ab-a·DE,

DE

ab

.ab

3.已知圆A的直径为23,圆B的直径为423,圆C的直径为2,圆A与圆B外切,圆A又与圆C外切,∠A=600,求BC及∠解:由已知条件可知,AC=1,AB=2,∠CAB=600根据余弦定理,可得BC=

由正弦定理,则sinC

ABsinA2

,C45 BC2

4.正六棱锥V-ABCDEF的高为2cm,底面边长为(1)按1:1画出它的二视图;(2)求其侧面积; (3解:(1)见六五年试题(2)斜高为22(

31

2)27(cm),故侧面积626(cm2) 22

(3)侧棱与底面的夹角为4505.解不等式

16x20

2

xx60

≤x<-2,3<x≤4.

6.已知两定点A(-4,0)、B(4,0),一动点P(x,y)与两定点A、B的连线PA、PB的斜率的乘积为P的轨迹方程,并把它化为解:直线PA、PB的斜率分别是

yyyy1,k2.由题意x4x4x4x44

x2y222

x4y161,

164

故此曲线为椭圆k1

7.等腰梯形的周长为60,底角为60,问这梯形各边长为多少时,面积最大?

解:设等腰梯形的腰长为x,则有

AE=,BE=

BC

x2

B C

x2

,1977高考招生对象

602AB2AE

2

602xx603x.

22

等腰梯形ABCD的面积=

BCAD

BE(BCAE)BE 2

603xx)x(30xx2)2222 [225(x15)2].2(

由此可知,当且仅当x=15腰AB=CD=x=15,

上底BC=7.5,下底8.当k为何值时,方程组xy20(1)kxy2k100(2)

有两组相同的解?

解:由(1),x≥0,y≥由(2),y=kx-2k-10.代入(1),得

xkx(2k12),xkx(2k12)0

2

此方程有二等根的条件是判别式为零,即 k2-4(2k+12)=0,k2-8k-48=0,(k-12)(k+4)=0, k1=12,k2=-4(增根) ∴当k=12时,x=6,y=38. 附加题

9.如图所示,半圆O的直径为2,A为半圆直径的延长线上的一点,且OA=2,B为半圆上任一点,以AB为边作等边△ABC,问B在什么地方时,四边形OACB解:四边形OACB的面积

=△OAB的面积+△ABC的面积1977高考招生对象

设∠AOB=θ, 则 △OAB的面积

C

1

OAOBsin2

1

21sinsin

132

ABACsin60AB2

24

△ABC的面积3

(OB2OA22OBOAcos)4

(54cos)4

5sin3cos

∴四边形OACB的面积4

52sin(60) 4

∴当θ-600=900,即θ=1500时,四边形OACB的面积最大,其最大面积为

52. 4

10.已知曲线y=x2-2x+3与直线y=x+3相交于点P

(0,3)、Q(3,6)两点,(1)分别求出曲线在交点的切线的斜率;

(2解:(1)∵y=x2-2x+3,

∴y'=2x-2,

∴过点(0,3)的切线斜率

k1=y'|x=0过点(3,6)的切线斜率

k1=y'|x=3

Y X

(2)设所求的带阴影的图形的面积为S为梯形OAQP的面积

与曲边梯形OAQP27

. 2

31

曲边梯形OAQP的面积0(x22x3)dx(x3x23x)309 3

27S94.5.

2

而梯形OAQP的面积(OPAQ)OA

12

【篇五】1977高考招生对象

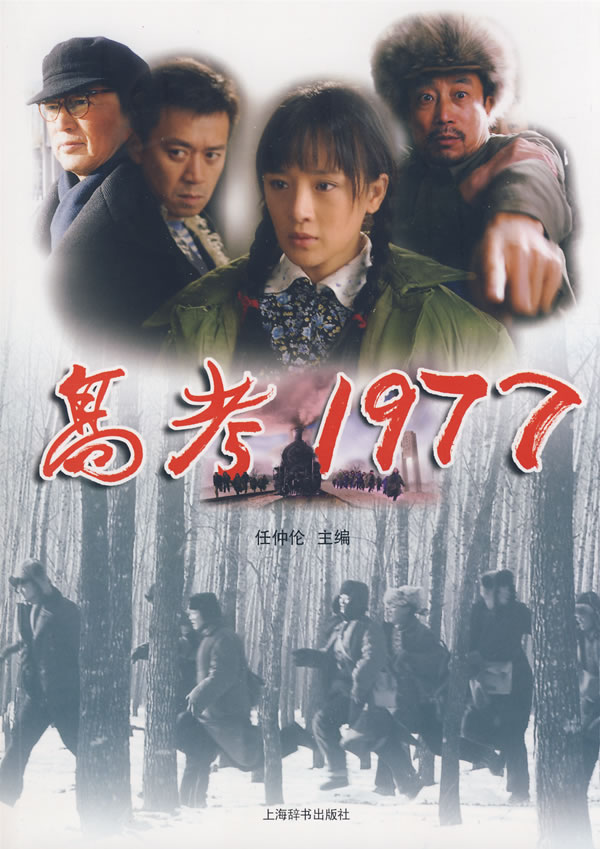

高考1977

《高考1977》观后感

1977年,全国570万考生参加高考,录取新生27.3万。这是当年千百万懵懂少年、苦命知青的人生转折,更是一个国家的命运拐点。一场考试,让公民拥有了公平竞争的机会,在底层社会与上层社会间打通了一条对流通道。它让沉寂而迷惘的社会走向生动,让公平与正义比太阳还要光辉。

毛概课上,老师组织我们看了高考制度恢复的故事片《高考1977》。影片中,老陈有句话是这样说的“恢复高考比高考本身更有意义”,使我感触颇深。如今对于广大学子们唾手可得的高考机会在那个年代是竟然是那么难得。 影片围绕着黑龙江农场插队的知青展开,他们响应上山下乡的号召,在那里的8年,他们看不到任何未来的方向,突然宣布恢复高考的消息让他们看到了未来和希望。为了参加高考,强子不惜偷书,不惜绝食抗议;为了女儿高考的机会,被打成历史反革命的老陈私刻公章伪造平反公函;为了高考,他们在冰天雪地里奔跑几十里路追赶火车""

“恢复高考比高考本身更有意义。”——这句话,值得我们永远铭记,因为失去了对知识的崇敬,物质便会横行,人们便会盲目无从,这是那一代人最惨痛的回忆。

那个浓具年代、历史、政治色彩的角色——陈琼,在她的身上,承载了那个年代的历史遗迹、政治利害关系和人性的本真,她的情感里有着特殊的政治矛盾下的极端因素。陈

琼,既纯真又忧郁、既秀美又沧桑、既温柔又古板、既聪慧又自卑、既坚定又彷徨""她,真实、矛盾、压郁而又厚重。

给我印象最深的是陈琼的爸爸——那个悲情人物。作为一个人民教师,兢兢业业,却被扣上了反革命的帽子,被人瞧不起。面对女儿的疏远,他只能独自承受。这样的类似的事在那个年代屡见不鲜,唯一欣慰的是,他没有放弃,用他的父爱重拾女儿对高考的信心,当他对老迟字字铿锵的说出孩子们已经被耽误了十一年的时候,当他为了女儿的面子做假印章的时候,我明白这是一个父亲无声而深沉的爱。

影片的主题是高考,一部电影不仅仅是告诉我们历史,更是让我们听听那个时代的声音:高考的本身意义大于高考。

人们渴望着人生的转机,直到邓小平的复出,直到高考制度的重新实施。新的高考制度不在考虑父母成分,不再需要组织盖章,人们终于迎来了未来。

我们是否应该反省一下,我们读了这么多年的书是为了什么?是为了顺利毕业,再找到一分好的工作?我们要向影片中的人一样,不畏任何的艰险和困难,为着自己的梦想一直拼搏。观看完影片,老师引导我们,让我们思考:“我们要过什么样的生活?”其实我们该懂得的,我们正在接受高等教育,我们应该多学知识,有上进心,不断丰富自己,为

祖国的明天奋斗,而不是每天无所事事,混日子,等着毕业啃老。要知道,在1977年,上大学的机会何等宝贵。

愿时间停在孙主任开着带着犁杖的拖拉机,载着一车人奔赴考场时,我们的心是一起,为明天努力!为自己加油!

【篇六】1977高考招生对象

1977年来高考录取率统计

历年高考录取率

1977年:录取27.3万,报名人数570万,录取率约4.8%. 29:1

1978年:610万人报考,原计划招生29.3万人,后增加近11万人,共录取40.2万人。录取率约6.6%.

1979年:录取28.4万,报考人468.5万,录取率约6.1%。 1980年:录取28万人, 报名人333万, 录取率约8.4%.

(预选制后,大约只有40%的学生有资格参加高考报考本科院校的考生外语成绩按30%计入总分。考试成绩只通知考生本人,不张贴公布。取消考生查阅试卷的规定。一些省、市、自治区扩大招收自费走读生7000多人。)

1981年:录取28万人,报名人数259万,录取率约:10.8%. (理工农医类加考生物,按30%计入总分。)

1982年:录取32万,报考人数187万,录取率约17.1%. 1983年:录取39万人,报考人数167万,录取率约:23.4%. (这年全国统考时间调整为7月15—17日。)

1984年:录取48万人,报考人数164万,录取率约:29.3%. (这年全国统一考试时间恢复为7月7—9日。)

1985年:176万人报考,共录取62万人.录取率约:35.2%. 1986年:191万人报考,共录取57万人。录取率约:29.8% 1987年:228万人报考,共录取62万人.录取率约:27.2% 1988年:272万人报考,共录取67万人。录取率约:24.6%

1989年:266万人报考,原计划招生64万,后因"北京事件"实际招生只有40万.录取率约:15% 1990年:录取60万人 1991年:录取62万人 1992年:录取75万人 1993年:录取92万人 1994年:录取90万人 1995年:录取93万人 1996年:录取97万人

1997年:录取100万人 1998年:录取108万人

全国高校大规模扩招始自1999年,按当年统计,全国普通高校招生160万人,比1998年增加了52万人,增幅高达48%。 2000年:录取180万人,

2001年:录取260万人 ,录取率首次突破50%

2002年:录取320万人 ,报名人数527万,录取率约60.9% 2003年:录取382万人 ,报名人数613万,录取率约62.3% 2004年:录取420万人 ,报名人数723万,录取率约61.8% 2005年:录取504万人 ,报名人数867万,录取率约58.1% 2006年:录取540万人, 报名人数950万 ,录取率约56.8% 2007年,录取567万人,报名人数1010万,录取率约56.1% 2008年,录取599万人,报名人数1050万,录取比例57.0%. 2009年:录取率629万, 报名人数1020万,录取率约61.7%

全国历年参加高考人数和录取人数统计(1977年~2009年)如下: