【 – 小学作文】

【篇一】七年级上册语文风雨教案

《风雨》 教案 (人教版七年级上册)

教学目标:

知识与能力:熟练掌握文中生字词的字音、字义

有感情的朗读课文,整体感知文章内容

过程与方法:通过朗读、分析文中重点语句,掌握比喻、夸张等修辞手法以及侧面描写的写作手法

品味文章的语言特色,体会文章中作者所表达的对孩子的童真童趣的赞美之情

情感态度与价值观:保持童真童趣的天性,能够用孩童的眼光看待世界,发现生活的美

教学重难点:

1、掌握文中侧面描写等写作手法并运用

2、体会作者在文中所蕴含的含蓄情感,理解作者对童真童趣的赞美之情

教学课时:1课时

教学方法:朗读法点拨法自主探究法

教学过程:

一、导入

同学们,今天的天气怎么样?天气也分很多种,阴天、晴天,下雨、下雪…不知道同学们喜欢什么样的天气,哪位同学能给大家描述一下,并告诉我们原因呢?(学生自由回答)老师比较喜欢下小雨的天气,看着非常细密的雨丝从天而降,掉到那个小水洼散开一圈圈的水晕,非常漂亮。那么,我们今天要学习的贾平凹的《风雨》,是我喜欢的那种细密小雨呢,还是狂风大作的暴雨呢?让我们一起走进这第一段:树林子第二段:垂柳杨叶芦苇第三段:羊女孩

第四段:葡萄蔓苍蝇第五段:鸟鸟巢第六段:废纸猫瓦片

第七段:浮萍鱼第八段:老头小孩

2、刚刚我们已经了解了全文的主要内容,虽然本文题目是“风雨”,但是通那片芦苇便全然倒伏了,一节断茎斜插在泥里,响着破裂的颤声。

这句话是对景物的细节描写,连用了三个动词“倒伏”、“斜插”、“破裂”,既有芦苇在风雨吹打下的形态描写,又有声音描写,形象地突出了风雨的狂乱、强劲。

下面请同学们自己找一两句来赏析一下。

3、很好,从同学们刚刚的赏析中,我们可以看出,虽然全文无“风雨”,却通侧面描写比喻

4、那么,总结一下这场“风雨”的特点是什么呢?

明确:时强时弱狂乱强劲

5、接下来,我们可以来总结一下,作者究竟是怎样来描写这场“风雨”的呢?

全文总共从三个大方面来描写风雨的景象:一是对自然景象的描写,二是对动物的描写,三是对人的描写。有的是整体的描写,如第一段对树林子的描写,也有具体的细节描写,如第二段对垂柳、杨叶等的描写。就这样,刻画了一场时强时弱,狂乱强劲的风雨,可谓是“不着一字,尽得风流”。

6、既然这场风雨这么大,为什么文章最后一段中的孩子们为什么不好好在屋子里面待着,偏偏要折纸船从门缝里放出去呢?作者为什么这么写?

明确:孩子们天性活泼可爱,看待任何事情都充满童真童趣,哪怕是这场肆虐的暴风雨都可以成为快乐的游戏,因此他们才会将纸船放到门外的积水中去。

作者这样描写,一反前文中所弥漫的紧张急迫的情调,给这场暴风雨添上一个温暖的结局,也给文章带来欢喜的情调。

其实生活中很多事情都是这样,我们应该试着以一种童真童趣的眼光去看待这个世界,我们就会发现这个世界其实很美。希望大家能够继续保持你们的童心,不要被外界世俗所污染,用这样一颗童心,去发现生活的美好。

四、作业布置

好,这时强时弱狂乱强劲

许文

【篇二】七年级上册语文风雨教案

《我的第一次文学尝试》第一课时(语文版七年级上册教案设计)

授课时间: 年 月 日 授课班级七年 班编号:

课题我的第一次文学尝试

教

学

目

标知识与技能:理清本文记叙的事例,了解本文叙事有详有略的写作特点。

过程与方法:理清本文结构,提高概括课文内容的能力。

体会并掌握文中形象生动、富有表现力的语句对表现中心和人物的作用。

情感、态度与价值观:理解作者热爱生活、热爱文学的天性,培养学生对文学的兴趣。

教学重点:把握课文结构特点,分析、概括课文内容。

教学难点:1.了解作品的语言风格,以及从语言中渗透出来的真情实感。

2.体会、掌握文中形象生动、富有表现力的语句对表现中心、人物的作用。

教学手段:自主探究 分组合作 相结合

教学过程:

教师活动

一、导入新课:

1.导入: 海伦•凯勒曾言:“我喜欢马克吐温——谁会不喜欢他呢?即使是上帝,亦会钟爱他,赋予其智慧,并于其心灵里绘画出一道爱与信仰的彩虹。”

威廉•福克纳称马克•吐温为“第一位真正的美国作家,我们都是继承他而来”。

2.课前热身:

让学生展示预习成果:马克吐温究竟是怎样一位人物?

今天我们就要学习这位幽默大师的文章。 (这一部分安排学生课下搜集材料,课上介绍。) 学生活动

一、学生展示预习成果

1、简介作者(课件展示作者画像):

马克•吐温是美国杰出的批判现实主义文学家,他一生创作了许多小说和其他作品,如他写的著名小说《汤姆•索亚历险记》,《哈克贝利•费恩历险记》受到全世界读者特别是少年读者的欢迎。他还创作了反映美国社会的著名小说,如《百万英镑》、《镀金时代》等,鲁迅曾经称他为“幽默作家”。

2、1)生字词(加点字):

煞费苦心 滑稽 猝不及防 撰文 俗不可耐 言简意赅 戏谑 乳臭未干

盛气凌人 趾高气扬 诽谤 涉水过河

2)新词语(课下注解有的除外):

粗糙 花花公子 琐闻 苛责

教师检查学生字词的自学情况后,组织学生就文章中不懂或有疑问的词句进行全班讨论,全班群策群力帮助解答,教师也参与到其中去。

二、整体感知 初读课文

1.整体感知课文

让学生在学习小组内朗读课文,整体把握课文内容。

2.师生互动(一)—学生小组内互动,师生全班内互动:

自学生课文,同桌或前后桌的两位同学为一组,互相听、读,诵读全文。

诵读要求与策略:

能准确、清晰地读文,要注意积累词汇;指出对方同学朗读中的失误与不足。

并针对自读中对课文不懂的地方相互交流。 教师根据学生的提问加以整理。提交全班共同读议,予以明确。

师生互动(二):“叔父离家外出了一周”,十三岁的马克•吐温独立办了一期《汉尼巴尔周报》,他在“第一次文学尝试中”做了哪几件事情?产生了怎样的影响?

学生以小组为单位讨论,并归纳整理。代表发言。

三、再读课文,理清课文结构层次,概括课文主要内容。 教师引导学生在理解课文主要内容的基础上,给课文划分层次。 二、整体感知 初读课文

1.整体感知课文

2、师生互动

合作探究 共同讨论,

浏览要求与策略:

能在文中圈画与事件有关的词语,如时间,地点,人物,及事件的起因、经过、结果等;并在此基础上概括事件内容。

共做了三件事情:撰文讽刺希金斯投河,撰文嘲笑两位知名人士;给一个新来的外乡人的诗增写挖苦他的注脚。

影响是:作者办的周报引起了轰动,使这期报纸销量大增;作者初步展示了他的文学才华,使得周围的人不能不对年幼的作者辛辣老练的文笔刮目相看。

三、再读课文,理清课文结构层次,概括课文主要内容。学生互相讨论交流。

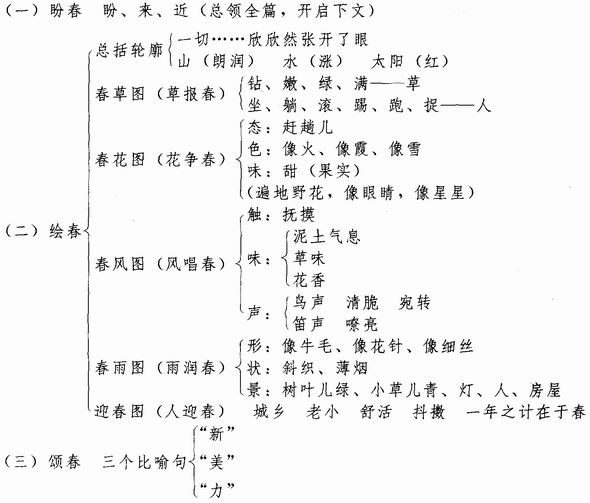

板书设计:

第一部分(第1-5段),写作者第一次文学尝试的具体内容。

第二部分(第6-7段),写了作者第一次文学尝试的巨大反响。反映了马克吐温热爱生活、热爱文学的天性。

课后反思

孙恒

【篇三】七年级上册语文风雨教案

风雨 教案教学设计(人教版七年级上册)

风雨

第一课时

预习任务:

资料准备:了解贾平凹以及本文背景资料。

自主积累:将文中的重点字词摘抄至摘抄本上,注意音、形、义。

自我感悟:认识大自然的威力,勇敢面对大自然。

预习步骤:第一步:了解作者贾平凹的生平经历及背景资料。

初读文本读顺读畅:认准字形、读准字音,遇到难懂的词语和句子画出来。

第二步:再读文本,、感受作者情怀:边读边结合贾平凹的生平经历、写作背景、自己预习的成果以及平时的积累试着理清文章脉络,概括文中作者写到的景物、理解文章内容。21世

一、导入明标

1、导入新课:

直接导入新课

2、学习目标

1、了解作者及创作背景,理解积累“蔓、偌大、房舍、栅栏、蜷曲、锥形、倏忽、刹那”等词语。能够有感情的朗读这

1、作者简介:贾平凹,陕西作协主席,中国书协会员,当代著名作家。现为中国作家协会主席团委员、陕西省作家协会主席、西安市文联主席、西安建筑科技大学文学院院长、《美文》杂志主编,中国海洋大学驻校作家等。贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学大家和文学奇才,是一位当代中国最具叛逆性、最富创造精神和广泛影响的具有世界意义的作家,也是当代中国可以进入中国和世界文学史册的为数不多的著名文学家之一,被誉为“鬼才”,曾多次获文学大奖。长贾平凹先生于1982年秋写于宝鸡的这

蔓()偌大()房舍()栅栏()、

蜷曲()锥形()倏忽()刹那()

3、释义

偌大;蜷曲:刹那:倏忽:

二、自主学习

1、速读课文,整体感知文意,思考:

本文是一

(1)、作者是从哪些方面来写风的,写出风怎样的特点?

(2)、有人说结尾写到大雨了,你赞同这种看法吗?为什么?

(3)、文章结尾的场景和情调与前面相比有什么不同?2-1-c-n-j-y

三、展示点拨

四、拓展延伸

本文用大量

五、当堂检测

第二课时

一、导入明标

1、导入新课

上节课,我们分析了文章的结构和主要内容,这节课我们将深入分析语句的深刻含义。

2、明确目标

(1)、分析本文写作特点,学习本课围绕中心选材的写法。

(2)、赏析本文的语言。

二、自主学习

1、读课文最后一段,说说文章结尾的场景和情调与前面相比有什么不同?你认为作者写作本文的主要目的是什么?

2、语言赏析

(1)、“一个穿红衫子的女孩冲出门去牵羊,又立即要返回,却不可能了,在院子里旋转,锐声叫唤,离台阶只有两步远,长时间走不上去。”这句话采用了什么修辞手法?作用是什么?

(2)、“槐树上的葡萄蔓再也攀附不住了,才松了一下蜷曲的手脚,一下子像一条死蛇,哗哗啦啦脱落下来,软成一堆。”这里用的是什么修辞手法?有何妙用?

(3)、“树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓”,这句话采用了什么修辞手法?有什么作用?

(4)、“一头羊从栅栏里跑出来,四蹄在撑着,忽地撞在一棵树上,又直撑了四蹄滑行,末了还是跌倒在一个粪堆旁,失去了白的颜色。”你认为句中哪些动词用得好?为什么?

三、展示点拨

四、课堂小结

五、当堂检测

请完成课后研讨与练习以及基础训练的题目。

【收获反思】

人生无奈

【篇四】七年级上册语文风雨教案

优秀教案七年级语文上册 第13课《风雨》教学案 (新版)新人教版

13 风雨

【篇五】七年级上册语文风雨教案

人教版七年级上册第三单元第13课《风雨》教学设计

《风雨》教学设计

【教材分析】

《风雨》选自人教版语文教材七年级上册第三单元的第三篇课文。本单元所学习的课文都是一些写景诗文。这些诗文以优美的语言,描绘了大自然的美景,抒发了亲近自然、珍惜生命、热爱生活的情怀。品读优美诗文是一种令人愉悦的精神享受,既能提高我们的阅读鉴赏能力,收获知识,又可以熏陶我们的情感。

而《风雨》是一篇写景——描写风与雨的课文,它表达的一种对大自然的亲近与喜爱,对生活美好的赞美之情。作者笔下的风雨是不同寻常的,它好像一只充满魔力的手,改变了一切景物的形态和色彩,让人读来称奇。最突出的特点是写风雨,但全文竟没有出现一个“风”和“雨”字。学习本篇课文,我们可以学习作者高超的写作技巧,陶冶热爱自然、亲近自然的情操。

【学情分析】

七年级的学生,对自然界的认知正处于形成当中,对语文基础知识的系统掌握还需进一步完善,因此要注重基础知识的学习,如文中重点字词的把握,朗读技能的训练等等。此外,本文的语言生动有趣,因此教师在教学的过程中要加强的文本分析解读,指导学生学习,引导学生用心体会文中所蕴含的思想感情,增进学生对风雨的进一步认知。

【教学目标】

知识与能力目标:能够正确读出并书写出文中的重点字词,积累精彩语句。

过程与方法目标:细细品读赏析课文中的精美而富有特色的语句,了解相关的写作和修辞手法,揣摩文中蕴含的思想感情。

情感态度与价值观目标:深入体会文中传达的微妙感情,保持一份童真,做勇敢的生活前进者。

【教学重难点】

重点:分析文中所运用的比喻、夸张、拟人等修辞手法和侧面描写的写作手法,品味文中的精美语言,并积累精彩语句。

难点:通过赏析文中的精美语言,揣摩作者蕴含在文中的思想感情。

【教学手段】

教法:品读赏析法 图片展示法

学法:自主合作学习法 圈点勾画法

【授课时数】

1课时

【教学过程】

一、 导入新课(3分钟)

教师:同学们,在课堂开始之前,老师请大家仔细地欣赏几幅图片。欣赏过后,请说说你看到了什么,此刻你是一种怎样的感受?

ppt屏幕展示有关风雨的图片。

教师:同学们,图片欣赏完了,你从这些图片中看到了什么,感受到了什么?

学生A:""

学生B:""

学生C:""

教师最后就学生的回答做简单的总结,并将主题引入《风雨》这篇课文的学习中。

二、作者简介(3分钟)

贾平凹,陕西丹凤人。原名贾平娃。陕西作家协会主席,中国书协会员,当代著名作家。贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学大家和文学奇才,是一位当代中国最具叛逆性、最富创造精神和广泛影响的具有世界意义的作家,也是当代中国可以进入中国和世界文学史册的为数不多的著名文学家之一,被誉为“鬼才”。曾多次获文学大奖,1988年《浮躁》获得第八届美孚飞马文学奖铜奖。他以小说出名,散文也别具一格。其散文常常绽放出哲理的光芒,平淡朴实的语言里,蕴含着深厚的生活哲理。虽取材于日常生活中的物、人、事等,但言近旨远,有着浓厚的自成一家的美文风格。

了解了作者之后,我们一起走进风雨之中,感受作者笔下的狂风骤雨。

下面,大家用五分钟的时间,朗读全文。在朗读的过程中,请大家用笔圈画出不懂的字词,同时思考下面的问题。稍后老师请同学起来回答。

三、朗读课文,整体感知(14分钟)

朗读全文,并用笔勾画出不懂的字词,借助课文的助学系统、词典等工具进行学习。过后,为课文划分层次,理清课文的脉络结构。

1. 读读写写

蔓 撩 捶 偌大 芦苇 栅栏 槐树 攀附

蜷曲 屋檐 弧形 倏忽 锥形 蹦跳 刹那

栅栏:用铁条、木条等做成的类似篱笆而比较坚固的东西。

1

攀附:附着东西往上爬。比喻投靠有权势的人,以求高升。

2. 问题:

请找出各段中都描写了哪些景物?描写这些景物又有什么样的作用?

明确:树林子 垂柳 杨叶 芦苇 羊 葡萄蔓 苍蝇 鸟巢 鸟儿 废纸 湿猫 瓦 浮

萍 鱼儿 老头 孩子们""

作用:侧面衬托,突出风之狂暴,雨之猛烈。

作者描写风,不是直接描写风的狂暴,肆虐,而是通过描写狂风吹拂下的自然景象、动物和人的状态来反衬风之大,风之猛。作者运用的这种手法就是侧面衬托。

侧面衬托,即通过对周围事物的状态特征描写,从侧面来衬托要写的事物的写作方法。它可以使描写峰回路转,曲径通幽,趣味盎然。下面,我们具体来看看作者又是如何描写狂风之下的自然风景、动物和人的。

四、品读鉴赏,深入探究七年级上册语文风雨教案

句子赏析(12分钟)

例:

比喻修辞手法的运用:

1. 树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓。

明确:“从树林子”起笔,运用了比喻的修辞手法,把冷风骤雨中的树林子比作一块面团,通过“鼓”“陷”的反复。写出了树林子在风雨中飘摇的情景。(可分析比喻的本体、喻体等,下同。)

2. 槐树上的葡萄蔓再也攀附不住了,才松了一下蜷曲的手脚,一下子像一条死蛇,哗哗啦啦脱落下来,软成一堆。

明确:观察非常仔细,看清了脱落的瞬间动态——“才”“一下子”,看清了葡萄蔓的情状——“蜷曲”“像一条死蛇”“软成一堆”,还听到了声音——“哗哗啦啦”。运用了比喻的修辞,形象地写出了葡萄蔓被风掀落的情状。

夸张修辞手法的运用:

3. 一个穿红衫子的女孩冲出门去牵羊,又立即要返回,却不可能了,在院子里旋转,锐声叫唤,离台阶只有两步远,长时间走不上去。

明确:运用了夸张的手法,明明“只有两步远,却长时间走不上去”,让人如同身临其境,浮想联翩的同时,也让人觉得有点夸大事实,但这也正突出了风的强大以及狂暴猛烈。

4.池塘里绒被一样厚厚的浮萍,凸起来了,再凸起来,猛地撩起一角,唰地揭开了一片;水一下子聚起来,长时间地凝固成一个锥形;啪地摔下来,砸出一个坑,浮萍冲上了四边塘岸,几条鱼儿在岸上的草窝里蹦跳。

明确:运用夸张的修辞手法,写出了风雨夹击的情景,“撩”、“揭”、“聚”、“摔”、“砸”、“冲”,动感十足,“唰”、“啪”,声势骇人。

比喻的修辞手法,把“厚厚的浮萍”比作“绒被”,突出了池中浮萍之多,之厚,也为后面一系列生动的描写做了铺垫。七年级上册语文风雨教案

“凸、撩、揭、冲”等动词的使用将浮萍拟人化了,带有了人的思想情感、动作,使得浮萍给人的形象更加具体可感。

动词的使用:

5.几鸟尖叫着飞来要守住,却飞不下来,向右一飘,向左一斜,翅膀猛地一颤,羽毛翻成一团乱花,旋了一个转儿,倏忽在空中停止了,瞬间石子般掉在地上,连声响儿也没有。

明确:“飘”、“斜”、“颤”、“翻”、“旋”、“停”、“掉”等一系列的动词,生动形象地写出了鸟儿在大风中由飞到被吹落的过程。未见“风”字,但风无处不在。

6.一头断了牵绳的羊从栅栏里跑出来,四蹄在撑着,忽地撞在一棵树上,又直撑了四蹄滑行,末了还是跌倒在一个粪堆旁,失去了白的颜色。

明确:“跑”、“撑”、“撞”、“直撑”、“跌倒”的一系列动词生动形象地将“断了牵绳的羊”的一连串表现展现了出来,侧面烘托出了风的狂。

""

前面我们一直在说风,却从未一字提到雨。因此就有人提出疑问了。请大家合作探讨一下下面的这个问题。

问题探究(6分钟)

有人说结尾写到大雨了,你是怎么看的?结尾的场景和情调跟前面相比有什么不同?

明确:同意这种说法。课文的结尾写到大雨了。比如文章第六自然段中有“一只精湿的猫拼命的跑来”。最后一段写孩子们“全趴在门缝,惊喜地叠着纸船,一只一只放出去""”由此看来,孩子们的脚下、门外,已是积水漫漫,否则又怎么可以放纸船呢?

结尾的场景跟外面相比,由外面的景物转到屋内,情调上由前面的景物的纷杂转到屋内的安静、平和。老人在土炕的席子上捶腰腿,小孩惊喜地叠着纸船放出去,气氛不甚紧急,行文节奏舒缓了,孩子们带来了欢喜的情调。

2

五、课堂小结

本文借助典型的景物描写,通过侧面衬托的手法,并大量运用比喻、夸张等修辞方法,使得一幅幅生动的画面像电影中的慢镜头,从不同的方面、不同的角度展现风狂雨猛,形成了整体上和谐的艺术画面 ,也含蓄地表达了作者对儿童天真纯洁性情的讴歌和赞美。

六、 作业布置(2分钟)

1.摘抄文中的优美语句。

2.请选择某一熟悉的景物(如夏天的烈日,冬天的寒风""),将其作成一篇200字左右的小作文,尽量用上比喻,夸张等修辞和侧面衬托的写作手法。

七、板书设计

13、风雨 贾平凹

风雨中的树林子、 }

树木、羊、葡萄蔓、} 侧面衬托

鸟、巷道、池塘、 }------风狂雨暴

小屋、老人、孩子 }

表现儿童的纯真天性 3

【篇六】七年级上册语文风雨教案

山东省德州市2015年人教版七年级上册语文《风雨》教案

中学当堂达标教学课时教案

年级:七年级 学科:语文

1

2

3

4

5

【篇七】七年级上册语文风雨教案

《风雨》教学设计

七年级语文上册教学设计

科 目 语文 设 计 者 张晓雯 学校 孟庄镇初级中学 授课班级 学生人数

课 题《风雨》

课 型 授课日期

一、课标描述 (摘要)及其解读

这是一篇写景散文。作者借助于描写西北小村落里那些易见的景物在一场风雨中的千姿百态而表达了对社会不正之风的深恶痛绝。

解读:文章先从树林子开始着手,呈现给我们一幅恣意的狂风图。接下来,从形状、声状方面对被风吹得乱了的垂柳、杨叶、芦苇进行了生动的描写,继续展现狂风大作的画面。写了几组自然物,作者的笔锋陡转,写到了动物,写到了人。文章用了大量的篇幅进行景物描写来具体表现风雨之大之猛烈。 二、教材分析(从三个维度出发,分析教材的基本结构、知识体系、逻辑顺序、地位、作用、编写意图、重点、难点等)单元(章节)目标

贾平凹的《风雨》这篇课文是七年级语文上册第三单元的一篇自读课文,第三单元的学习要求是要在整体感悟课文内容的基础上,揣摩、欣赏精彩的语段,增加语言积累。掌握比喻、拟人的修辞手法,并体会其作用。体会写景散文情景交融的特点,探究透过景物描写所传达出的思想感情。所以,教学这篇《风雨》,要在学生学习前面课文所掌握的方法的基础上,在老师的启发指导下,学生的合作探究过程中,学生运用所学方法,继续巩固单元要求。 三、学情分析(分析学生已有的知识经验和学生的认知程度、学习能力、学习动机、学习风格、兴趣等)

七年级的学生,对自然界的认知正处于形成当中,对语文基础知识的系统掌握还需进一步完善,因此要注重基础知识的学习,如文中重点字词的把握,朗读技能的训练等等。此外,本文的语言生动有趣,因此教师在教学的过程中要加强的文本分析解读,指导学生学习,引导学生用心体会文中所蕴含的思想感情,增进学生对风雨的进一步认知。

四、学习目标:(1.行为动词+限定词+核心名词;2.行为条件+行为动词+限定词+核心名词;3.行为条件+表现程度+行为动词+限定词+核心名词;4.每个

课时的学习目标一般不要超过5个)

1、细细品读赏析课文中的精美而富有特色的语句,了解相关的写作和修辞手法,揣摩文中蕴含的思想感情。

2、深入体会文中传达的微妙感情,保持一份童真,做勇敢的生活前进者。

五、 评价方案设计(与学习目标相匹配,用课堂提问、背诵、板演、动手操作、个体或小组展示、书面练习、结果呈现、学生作品展示等方式)

1、针对目标一,采用品读赏析法 图片展示的方式进行测评;

2、针对目标二,采用自主合作学习法 圈点勾画法的方式进行测评; 七、教学流程设计

一.预习检查七年级上册语文风雨教案

字词:撩、栅栏、偌大、倏忽、刹那、锥形、蜷曲、屋檐、栅栏、槐树

二、导入

自古以来,风、雨就是文人雅士经常歌咏的自然现象,现在我们共同回忆背诵一下学过的有关风雨的诗句。

今天,我们共同走进我国当代著名作家贾平凹的写景散文《风雨》,来感受别样的风和雨。

现在同学们先听一下这篇文章的范读,认真听,仔细看,听完之后会有任务分配给你们。

①、寻找风雨

现在我们已经听完了范读,大家感觉贾平凹笔下的风雨是什么样子的?那我们又是从哪里看出来的呢?就让我们随着作者的脚步去寻找风雨吧。请用“从_________,我感受到了__________的风。”这个句式来回答。老师先举一个例子:“从想面团一样的树林子,四面都鼓,鼓了就陷,陷了再鼓。我感受到了猛烈的风。”

课文写“风”,看不见一个“风”字,却写出了狂风的肆虐;写“雨”,不着一个“雨”

字,却为我们展现出了风雨夹击的情景。作者采用的是一种什么写作手法? (侧面烘托或者间接描写)老师引导学生知晓作者是通过景物描写和人物的表现衬托风雨来的阵势。

②、感受风雨

的确,这就是贾平凹笔下的风雨,他是那么的不寻常,好像一只充满魔力、

无所不能的手,改变了一切景物的形态和色彩,让人读起来称奇,让我们进入贾平凹的作品中去亲自感受一下他笔下的风雨,然后去看一下我们在风雨中看到了哪些与平常写风雨时不一样的景物。用“我在风雨中看到了跟平常风雨中不一样的_____________”来回答。

原来,贾平凹笔下的风雨与我们平常的风雨如此不一样,可以说是出其不意,视角十分独特,但真正成就这篇奇文的并不只是作者不同与常人的视角,还有他精妙的语言。

全文全部都在写景,没提一个“风”字,却能够让我们感受的到那么强烈的风,可见作者有着锐利的眼光,他敏锐的抓住了风雨中景物的特征,现在就让我们来看一下,作者是怎样细致的描摹在狂风暴雨中挣扎的景物的吧。

“槐树上的葡萄蔓再也攀附不住了,才松了一下蜷曲的手脚,一下子像一条死蛇,哗哗啦啦脱落下来,软成一堆。”这里用的是什么修辞手法?有何妙用?

答:比喻。将葡萄蔓比作“一条死蛇”,生动形象地写出了葡萄蔓被风吹落的情状。

“树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓”,这句话采用了什么修辞手法?有什么作用?

答:比喻,将树林子比喻为一块面团,并着一个“鼓”字、一个“陷”字,生动形象地写出了树林地狂风中飘摇的情景。七年级上册语文风雨教案

“一头羊从栅栏里跑出来,四蹄在撑着,忽地撞在一棵树上,又直撑了四蹄滑行,末了还是跌倒在一个粪堆旁,失去了白的颜色。”你认为句中哪些动词用得好?为什么?

答:“跑”、“撑”、“撞”、“跌”、“失去”,几个动词形象地写出了“断了绳的羊”的一连串表现,从侧面烘托了风之狂。

“一个穿红衫子的女孩冲出门去牵羊,又立即要返回,却不可能了,在院子里旋转,锐声叫唤,离台阶只有两步远,长时间走不上去。”这句话采用了什么修辞手法?作用是什么?

答:夸张。只有“两步远”却“长时间走不上去”,让人如同身临其境,浮想联翩,可见风之大。

③、描摹风雨

那同学们大声的朗读一下最后一段,好好的体会一下,结尾的场景和情调跟前面相比有什么不同

结尾处,与前面风雨中无法自主的植物、惊恐万状的鸟畜不同,孩子们天性 活泼,看一切都有趣,即便是暴风骤雨也阻挡不了快乐的游戏。至此,揪着读者心的这场风雨总算有了温暖的画面,可以松口气合上书闭目回味了

作者这篇文章用很长的篇幅来写“风”,而“雨”却写得很少,那同学们就根据最后一段来想象一下雨中的景色吧。 八、作业设计:

请选择某一熟悉的景物(如夏天的烈日,冬天的寒风""),将其作成一篇200字左右的小作文,尽量用上比喻,夸张等修辞和侧面衬托的写作手法。 九、板书设计:

13、风雨 贾平凹

侧面衬托

鸟、巷道、池塘------风狂雨暴

小屋、老人、孩子

表现儿童的纯真天性

十、教后反思 :

【篇八】七年级上册语文风雨教案

人教版七年级上册第三单元《风雨》表格教案

课时教学设计

授课时间: 月 日 总第 课时